承载了岁月的沧桑,抒写了龙的精神,筑起了民族的丰碑,这就是嘉峪关。

天下第一雄关——嘉峪关

黄显德

2014年10月13日

还是第六天(21日):

嘉峪关关城、长城博物馆、悬臂长城和长城第一墩

重温嘉峪关遗韵

时间:2014年7月21日下午

地点:嘉峪关

内容:摘自《旅行的幽思》(黄显德著,文化发展出版社,2016年10月第一版),文字有增删改动。

21日下午,我们游了嘉峪关。游嘉峪关,会让你心潮澎拜,也让你思绪万千。稍微有点历史知识的人们,会觉得有一种穿越时空的感觉,让你回到那些烽火岁月的年代,战争的硝烟将带给你无穷的回味,故事的传奇将带给你无尽的享受。

游关城、长城博物馆、悬臂长城和长城第一墩

我这是第三次来嘉峪关了。记得第一次来的时候,不知道怎么游,要游哪些地方。来多了,就知道了。所以,游嘉峪关,一定要游嘉峪关关城、长城博物馆、悬臂长城和长城第一墩。

我们从“左公杨”停车场向西穿过东闸门,过长长的碑廊,就到了嘉峪关售票处。嘉峪关入口处,耸立着一块巨石门牌:“天下第一雄关——嘉峪关”。进门后,我们就直奔关城。

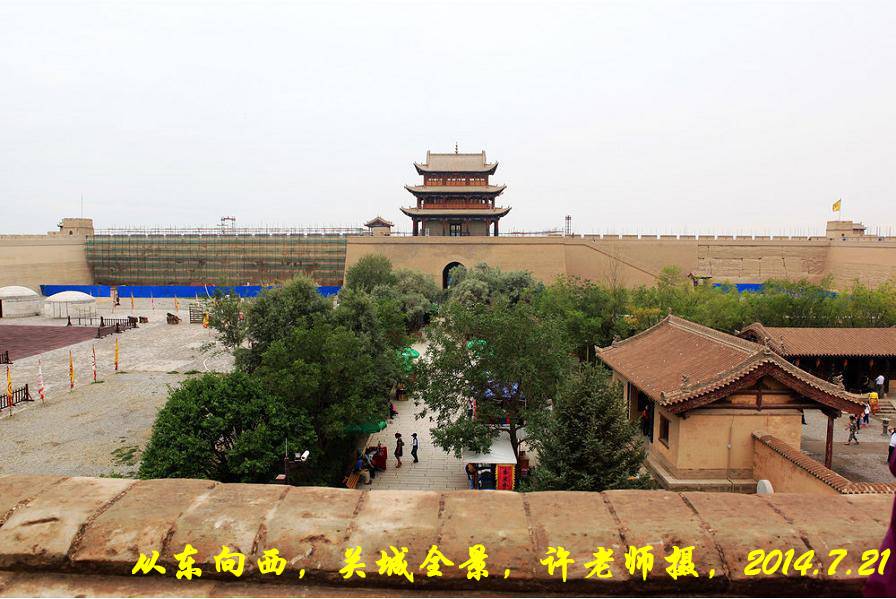

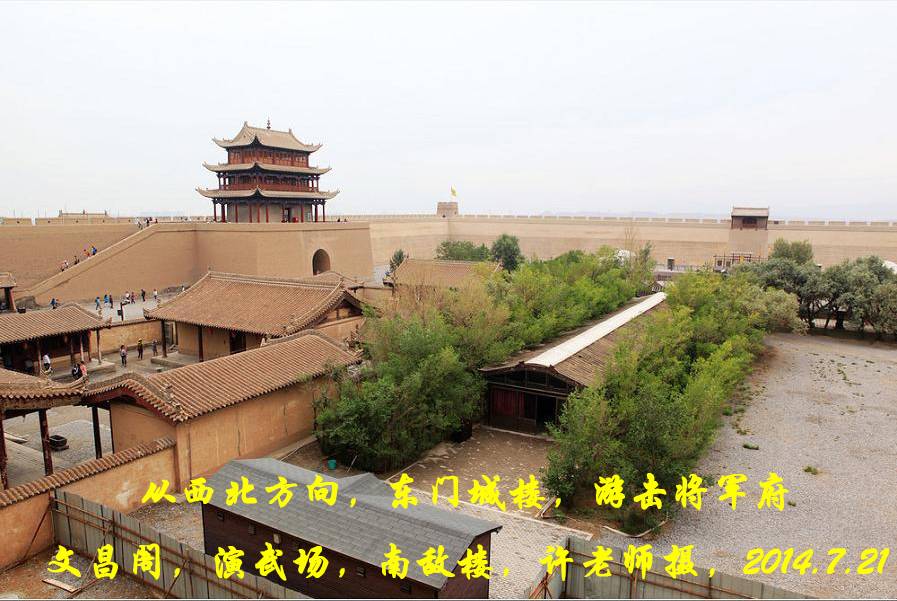

嘉峪关关城,周长733米,西宽东窄,略呈梯形。“嘉峪关”三个大字,便悬于西面重关关楼上。关城由内城、外城、城壕三道防线构成,壁垒森严,以内城为主,用黄土夯筑而成,西侧以砖包墙,雄伟坚固。关城内外明墙暗壁,墩台烽燧,星罗棋布,担负着传递军情、据关扼守、出击迎战的军事任务。关城南北两翼横穿沙漠戈壁,与长城第一墩和悬壁长城相连,与南北两山紧紧相接,如巨人伸臂屹立,威风凛凛。三道防线成重叠并守之势,与长城连为一体,形成五里一燧,十里一墩,三十里一堡,一百里一城的军事防御体系。关城依山傍水,扼守南北宽约15公里的峡谷地带,南面的讨赖河谷,又构成关防的天然屏障。嘉峪关关城,比万里长城东端起点的山海关还早建9年,是长城沿线最为雄伟壮观的一座关城。因地势险要,建筑宏伟,故而有“连陲锁钥”、“天下第一雄关”之称。它的气势之雄,天堑之险,如对联所写“二崤虎口夸天险,九折羊肠确地雄”。无论是固若金汤的城墙,还是魏然高耸的城楼,在炎炎烈日的照耀下,在滚滚热浪的洗礼中,在令人生畏的戈壁沙漠瀚海里,始终保持着千百年来的肃穆与静默,又似乎在向世人给力地倾诉着千百年来的过往与神话。

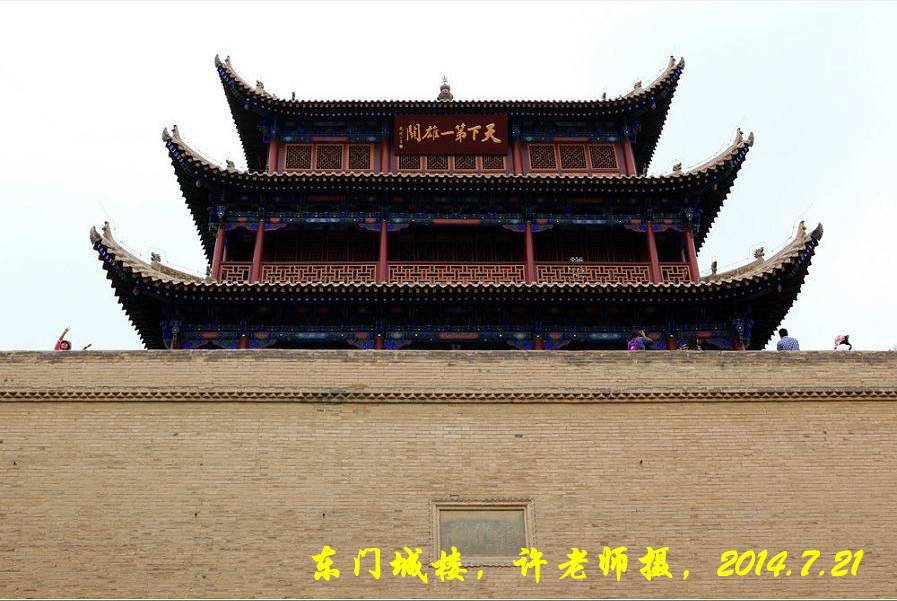

在东面,开有东门,名为“光化门”,取“紫气东升,光华普照”之意。东门之上,建有光化楼;东门之外,建有东瓮城;东瓮城门上,建有一座楼阁。东瓮城之外,建有关帝庙、牌楼、戏楼等。关帝庙,道教宫观,东瓮城东墙外。据《重修玄帝庙碑记》记载,明正德元年(1506)修建嘉峪关东西两楼时,由内城迁建于此,并将玄帝庙改称关帝庙。庙内悬挂了一副对联:“时雨助王师直教万里昆仑争迎马迹;春风怀帝力且喜十年帷幄重握刀环。”庙宇座北面南,现存主要建筑有大殿、配殿及牌楼等;庙前有一戏楼,为明代所建。戏楼东西北三面敞开,南面留作后台,舞台台面空间简单,但外延空间较大。这是一个如苏东坡所写“搬演古人事,出入鬼门道”的地方。

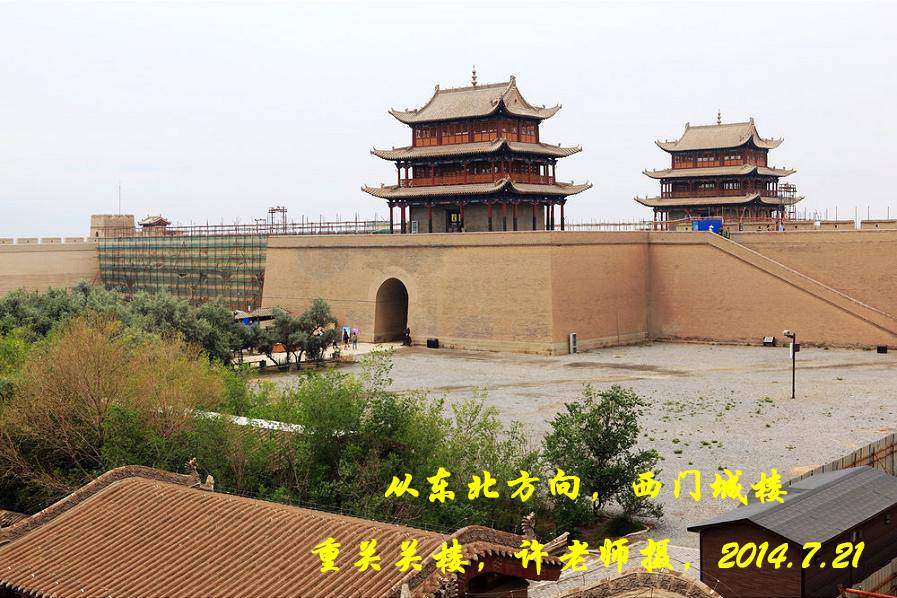

在西面,开有西门,名为“柔远门”,取“以怀柔而致远,安定西陲”之意。西门之上,建有柔远楼;西门之外,建有西瓮城;西瓮城门上,建有一座楼阁,在此楼后檐台上一直摆放着一块当年修关剩下的砖。据传,在明朝正德年间,修关工匠易开占精确计算用砖99999块,完工后只剩下最后一块砖,就放在这个地方,称为最后一砖。传说,这块砖不能搬动,如若搬动,整个关城就会坍塌,所以,这块砖一直放在原处,故又称为定城砖。在西瓮城之外,建有一道长方形的重关,叫罗城,其四角也有敌楼。在重关北面有北箭楼,南面有南箭楼。重关的关门向西开,人们由此通往关外。1842年10月19日,禁烟英雄林则徐被遣戍伊犁,则从此处经过。此间,他偶遇与他同在嘉庆年间考中进士的云州。故友重逢,书赠了这样一副对联:“桐荫睡鹤观调息,雪夜图蕉得画禅。”对联右上方题“云州四兄大人同年清鉴”,右下方题“少穆弟林则徐”。此联现存于嘉峪关。

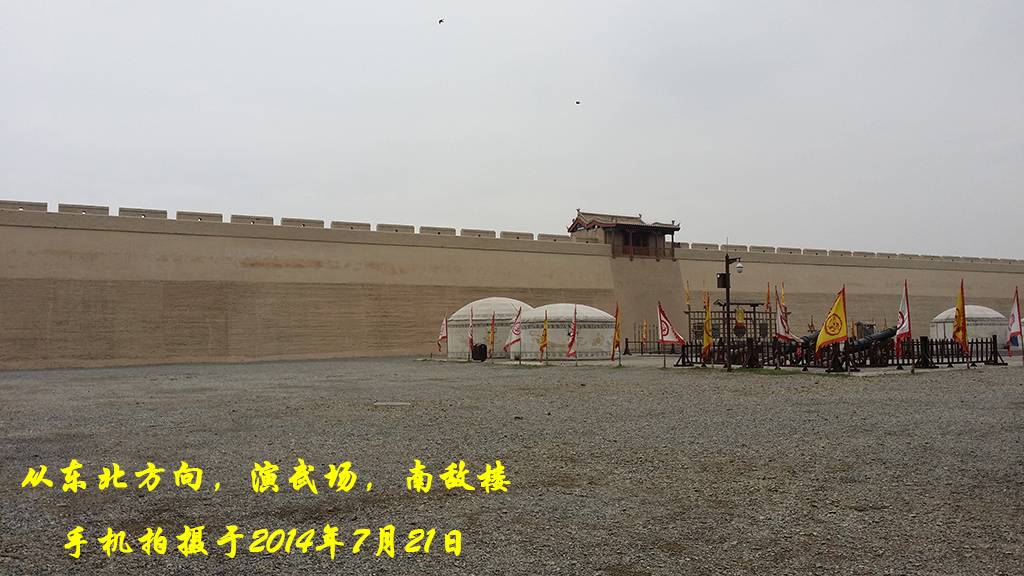

在内城,城头四角各有角楼一座,南北城墙中段分别有南敌楼、北敌楼各一座。关城城墙上总共建有箭楼、敌楼、角楼、阁楼、闸门楼共十四座。东西二门内,北侧均有宽阔的马道,直达城墙之顶。在城内南北轴线上,建有演武场、井亭、文昌阁和游击将军府,在东门内北侧马道下有“击石燕鸣”,在西门内南侧有灯龛。这里,关于“击石燕鸣”有一个传说。相传,有一对燕子筑巢于柔远门内,一日,两燕出关;日暮,雌燕先归,及至雄燕飞回,关门已闭,则不能入关,遂悲鸣触墙而亡。雌燕得知,悲痛欲绝,亦悲鸣至死。它们死后灵魂不散,绕墙而附。于是,当人用石击墙则会发出宛如“啾啾”的燕鸣声,悲壮凄凉。这堵墙就称为燕鸣壁,位于东门内北侧城台与城墙衔接的拐弯处。古代认为燕鸣声是吉祥之声,所以将士出征前,都要击墙以求平安顺利。

明正德二年(1507年),嘉峪关内城修建竣工,负责这项工程的肃州卫嘉峪关承信校尉王镇立一碑,题为“嘉峪关碣记”。记载了明正德元年(1506年)秋八月到次年春二月肃州兵备道副使李端澄(河南武陟人,进士)重建关城和东西二楼暨官厅、夷厂、仓库等情况。碣右侧刻七言诗一首,其中的两句是“磨砖砌就鱼磷瓦,五彩装成碧玉楼”,道出了嘉峪关关城的雕梁画栋、五彩缤纷。关城整个建筑布局精巧,气势雄浑,如清代进士洪亮吉在《行抵伊犁追忆遭中闻见率赋六首》中头两句诗所写“嘉峪关前夕雾收,布隆吉后晓星浮。”嘉峪关,它与远隔万里的“天下第一关”山海关遥相呼应,共同构成万里巨龙的头和尾,象征着民族的屹立、强盛和尊严!

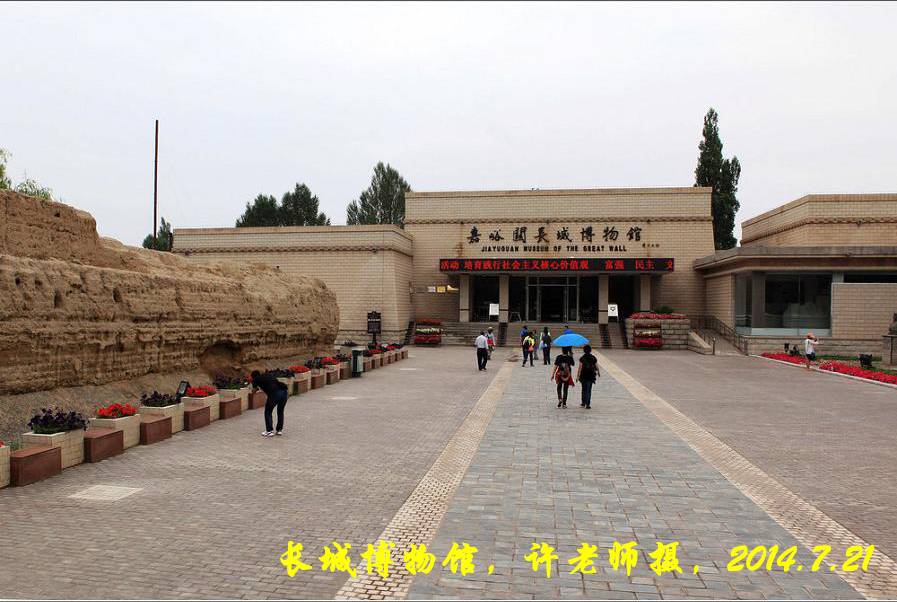

游完关城,从北面往东面转回,在“左公杨”停车场东北边,就可参观长城博物馆。博物馆建于1988年底,主体建筑外形呈烽火台,酷似烽燧相望,长城相连。它,设计精巧,端庄肃穆,古朴素雅,新颖别致,似长城又非长城,似关隘又非关隘,是我国第一座全面系统展示长城文化的专业性博物馆。它,以“伟大的长城”为主体陈列,从战国到明代,上下纵横三千年,横跨十万里,分春秋战国长城、秦汉长城、北魏隋唐辽金长城、明长城等四部分,以实物、图表、图片、文字、电动模型等形式,还原长城大气磅礴的构筑史。另外,还设有中国古代兵器装备、嘉峪关文物、名人书画等展览。博物馆内容丰富,收藏甚多,被誉为“长城文化的教科书”。参观博物馆,会让你回味古代丝路“使节相望于道”的空前盛况,会让你体验古代边关“醉卧沙场君莫笑”的烽火岁月,也会让你感受古代西北“大漠孤烟直,长河落日圆”的边塞风光!

在关城向北、石关峡口北侧的黑山北坡,有一条长15公里的片石夹土墙,古称断壁长城。因城墙自山上陡跌而下,封锁了石关峡口,而在山脊上似长城倒挂,铁壁悬空,故又称悬臂长城。平坦处如履平地,险峻处如攀绝壁,颇似北京八达岭长城,称为西部八达岭。有诗赞云:“万里长城万里关,迭障黑山暗壁悬”。连接两山“悬臂”之处,是“水门”。这是进出的关口,也是流水经过的地方。登上悬壁长城高处烽火台,眺望四周,空旷寂寥,那沿山脊摆动的长城,似拖曳的手臂,双手低垂合于水门,构成一幅用石块堆摆的心形图案,又像一大大的虎钳紧紧地卡住山口。试想,我们的古人在此处修建关隘,其战略意义将不言而喻,凸显他们的军事智慧。在此处戍边,生命悬于一线,岂不悲凉岂不豪壮?戍边的将士又岂不伟大?

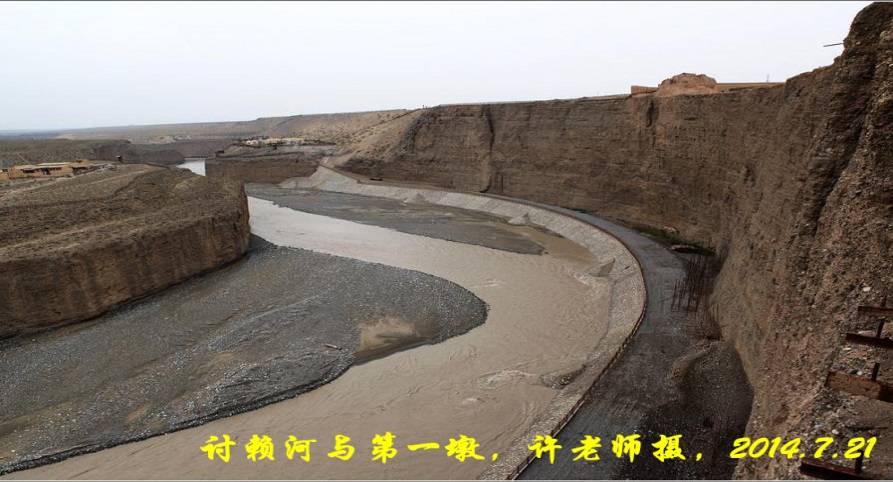

在关城向南、讨赖河北岸近百米高的悬崖边上,矗立着用黄土夯筑而成的长城第一墩。有资料说,嘉峪关内外共有39座墩台,有大小墩台之分。其中,西端筑有墩台7个,分明墙上3个、暗壁上4个;每墩5-7人戍守,多则30多人。第一墩,则是明长城西端起点的第一个大墩台,原墩台长宽高均为14米,呈正方形棱锥体,有驻兵把守,起着烽燧报警的先锋作用。如今的第一墩,历经风雨冲刷,虽然仅存残墩,但仍倚讨赖河天堑绝壁而立,依旧其险无比。长城第一墩,还刻有碑文,据说是由西路军已故将领魏传统所题写,笔底春风,飘逸洒脱。在长城第一墩历史文化体验馆的石碑之上,也刻有“断崖千尺,长城之源”几个大字,赫然醒目,让人产生无限的遐思妙想。游览至此,我们俯视着深谷中奔流不息的讨赖河水,仿佛感到了历史岁月的悲长;我们看着雄险无比的天堑地势,仿佛看到了古代戍边将士生与死的一线之隔;我们望着关外广袤无垠的大漠戈壁,一种古代战争的幻象顿现于眼前:狼烟滚滚,军旗猎猎,刀光剑影,战马嘶鸣。然而,我们因古代将士视死如归的“醉卧沙场”而心情沉重,我们更因他们魂归狼烟的“青山忠骨”而心存敬畏!

嘉峪关关城、悬臂长城、长城第一墩,是我国劳动人民的智慧杰作,它们一起构成了严密的古代军事防御体系,对保卫边疆起到了至关重要的作用。正如著名长城专家罗哲文先生描绘的那样:“嘉峪关,雄险画皆难,墩堡遥遥相互望,长城道道连关山,猿臂也难攀”。这里,只有实地参观之后,才会真正懂得“雄关”的内涵、“震撼”的本质、“遐想”的意义。看到这里的险墩要堡,遥遥相望,一片苍凉肃穆,那浴血沙场的奔放豪迈不禁涌上心头,让人浪漫而悲壮;看到这里的雄关漫道,连陲锁钥,一片雄浑苍劲,那波澜壮阔的边关风流不禁闪现眼前,让人慨叹而敬畏。长城呀,你承载的是岁月的沧桑,你抒写的是龙的传人,你筑起的是民族的丰碑!

重温嘉峪关遗韵

嘉峪关,平坦处如步履平地,险峻处如攀援绝壁。城墙修有阶梯,平时方便上下,战时作物资通道。嘉峪关的设计和修建,易守难攻,拒敌千里,充分体现了古代人们的建筑智慧和天人合一的军事防御思想。如今,虽然再没有曾经的刀戟相交、旌旗猎猎,却在一片纯净和安宁中静静地展示着威武之风、阳刚之美的浩大气魄。那千年前的金戈铁马、壮怀激烈,那千年前的浑朴雄劲、气势磅礴,在西部荒凉的戈壁瀚海中经年沉淀、酝酿发酵,通过孤城雄踞、敌楼高耸、长城蜿蜒,依稀再现汉唐边塞之遗风。奇寒、酷热、风沙和雄伟,交织演绎着这座孤城在风诡云谲的西北边陲千年的故事和传说。

这里的奇寒,令飞鸟绝迹、宝刀冻断,却让将士风发泉涌、热在心头。如诗所云:“晻霭寒氛万里凝,阑干阴崖千丈冰;将军狐裘卧不暖,都护宝刀冻欲断。”这是岑参《天山雪歌送萧治归京》中的两句诗歌,诗人抓住飞鸟绝迹、马蹄打滑、晻霭凝结、狐裘不暖、宝刀冻断等几个关键实物,形象生动地描写了这里的奇寒环境和冰冻天气,委婉动人地表现了戍边将士的艰苦辛酸和报国热情。戍边将士远离家乡,在这里时而坚守阵地、警惕来犯,时而纵马驰骋、刀戟相交。诗人将白雪寒气彻骨的残酷无情与将士热血沸腾的热烈情感形成鲜明的对比,突出地表现了将士们为了保卫边疆、安宁百姓而无怨无悔的崇高的牺牲精神。

这里的酷热,令沙石蒸烁、天地潜烧,却让将士丹心赤胆、凉在心里。如诗所云:“蒸沙烁石燃虏云,沸浪炎波煎汉月;阴火潜烧天地炉,何事偏烘西一隅?”这是岑参《热海行送崔侍御还京》中的两句诗歌,诗人用夸张的手法写出了无与伦比的奇热,读来通俗易懂、饶有趣味,仿佛身临其境,感受蒸腾的热气。诗人发出喟然长叹:蕴藏天地间的火热,为何偏偏烘烤西边一角?高处吞食月窟、侵及星辰,远处越过赤坂、威逼单于。侍御大人视察边陲,冷若冰霜的威严难道不会被这戍边将士火热般的丹心赤胆所感化?诗人把自然环境中恶劣的奇热天气隐喻成将士们的杀敌豪情和报国热情,让人耳目一新。环境越奇热,将士热情越高涨,这是怎样的一种精神?

这里的风沙,令烟尘滚滚、乱石穿空,却让将士激越豪壮、英勇无畏。如诗所云:“轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走;匈奴草黄马正肥,金山西见烟尘飞,汉家大将西出师。”这是岑参《走马川行奉送封大夫出师西征》中的几句诗歌。阅读全诗,诗中运用了比喻、夸张等艺术手法,写得惊心动魄、热情奔放、气势昂扬。诗人抓住风色风声的猛烈,渲染了狂风怒吼、黄沙飞扬、满地石窜、遮天蔽日的绝域边塞的险恶环境。通过“烟尘飞”描写了匈奴借草黄马壮之机侵犯边疆、发动战争,来势汹汹,气焰嚣张;通过“将军金甲夜不脱”,写出了戍边将士时刻备战的精神,既然来犯必予坚决击之的决心,捍卫战争的正义性,半夜急速行军,纪律严明,斗志高昂。一句“风头如刀面如割”,折射出戍边将士在莽莽沙海、风吼冰冻的夜晚激越豪壮、英勇无敌的飒爽英姿。诗人又进一步通过马汗结冰、砚水凝结,把将士们斗风傲雪的战斗豪情书写得酣畅淋漓。面对这样的威武之师,敌军怎不闻风丧胆?又岂敢短兵相接?我还是在庭州等待凯旋的捷报吧!诗人虽然叙述的是行军征战的过程,却通过风沙寒冷的描写,揭示了戍边将士为保边卫国、安宁百姓而不畏艰险、不怕牺牲的大无畏精神。

这里的雄伟,令山岩摩肩、天云低头,却让将士乐观旷达、豪迈奔放。如诗所云:“严关百尺界天西,万里征人驻马蹄;飞阁遥连秦树直,缭垣斜压陇云低;天山巉削摩肩立,瀚海苍茫入望迷;谁道崤函千古险,回看只见一丸泥。”这首诗是清代民族英雄林则徐写的《出嘉峪关感赋》。1842年10月,他因禁烟获罪而被遣戍伊犁,途经此处,看到峻拔雄险的嘉峪关和凄苦无奈的戍边将士,联想到自己的处境,于是,生发出了无限的感慨。在无垠大漠中,英勇的戍边将士枕戈达旦,忍受难以想象的苦楚和孤寂,为的是捍卫江山社稷。而在被鸦片侵略的沿海地区,发动轰轰烈烈的禁烟运动不也同样是在捍卫社稷江山吗?禁烟何罪之有?报国之心,苍天可鉴!一种对国家前途命运的忡忡忧心和迫切振兴国家的高度使命感,与残酷无奈的现实发生了剧烈的碰撞,所以,诗人忍辱负重地一路西进,心情是沉重的、是迷茫的。然而,诗中的“回看”却是乐观旷达、豪迈奔放的,在个人之渺小与天地之广阔之间,在个人之小事与国家之大事之间,表现了诗人和戍边将士无限宽广的胸怀和无比坦荡的胸襟。诗人用写实和夸张相结合的笔调突出地描写了嘉峪关的雄壮险峻和古朴苍凉,奠定了苍劲豪迈的基调,使诗意诗境婉转悠扬,让人荡气回肠。

站在高大的城楼上眺望长城,仿佛看到一条巨大的苍龙,从山海关拔地而起,通过古燕、古赵、古秦,翻越千山万壑,横跨大漠戈壁,断断续续,蜿蜒而来,承载着历史的责任和岁月的沧桑,讲述着战争的故事和征人的传说。“秦筑长城比铁牢,藩戎不敢过临洮;虽然万里连云际,争及尧阶三尺高。”一首唐人汪遵的《长城》诗歌道出了兴衰存亡、改朝换代的真谛,那就是军事的强大远远比不上仁德的力量。秦王朝的空前强盛,筑长城御外侵,也只能烜赫一时,怎及尧庭舜阶的仁德兴政!

站在高大的城楼上远眺戈壁瀚海,仿佛看见一队队商贾,驼铃声声缓缓行进;又好像看见列列士兵,时而杀气腾腾、鼓声震天、刀光剑影,时而威武雄壮、旌旗漫天、凯旋归来。“大漠横万里,萧条绝人烟;孤城当瀚海,落日照祁连。”一首唐人陶翰的《出萧关怀古》诗,诉说着戍边将士的孤寂与辛酸、痛苦与愁闷。大漠无垠,黄沙莽莽,斜晖残照中一叶孤城若隐若现,巍巍祁连耸入云天,好似独留征人戍边守关,保家卫国。是耶,天降大任!壮哉,大爱无疆!

站在高大的城楼上望断祁连山,在阳光朗照下,山上皑皑白雪映照广袤无垠的戈壁瀚海,是沙似雪;静态庄严的雪景熠熠闪光,反衬朗朗阳光,形成红白交融、红白相映、气势磅礴的塞外风光,真如杨万里所写“软红光里涌银山”!此时,我们又不禁想起岑参“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”的古诗来。浩瀚的沙海,冰雪遍地,雪压愁云,凝重稠密。诗人用夸张手法勾勒出了瑰奇壮丽的沙塞雪景,衬托出戍边将士的孤独无助,凄苦可怜,而祁连积雪偏又“搅得周天寒彻”,亦更是雪上加霜、残酷无情。在高适所写“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”中,将前方将士出生入死的艰苦生活和后方朝廷莺歌燕舞的奢靡生活进行强烈的对比,豪情万丈的将士们颇有辛酸困顿中的无奈和血染战袍中的不甘!“江山有恨销人骨,风雨无情断客魂;泪似空花千点落,鬓如硕果数根存。”两句文天祥的诗奏响了将士们英勇不屈、震撼人心、可歌可泣的绝唱!壮哉,将士!伟哉,祁连!

我们站在这里,沿着古代戍边将士和贤士迁客的足迹,呼吸已经远去的边关雄风,重温令人震撼的千古绝唱,体会奇寒、酷热、风沙和雄伟的悲壮遗韵。这种惬意的神游和诗情的遐想,让我们的思绪伸向历史岁月的深处,追寻古代战争的滚滚硝烟和戍边将士的大漠情怀,带给我们无尽的享受和无限的思索。

“走出嘉峪关,两眼泪不干。向上看,灰蒙蒙的天;向下看,全是戈壁滩”,一首现代民谣唱出了西北大漠的荒凉与浩瀚、沧海与桑田。“云开大漠风沙走,水折长河日夜流”,一句明人蔡可贤的诗句唱出了岁月的厚重与积淀:近相对峙的黑山祁连,承载了春夏秋冬的厚重页码,阅读了兴衰存亡的演绎变迁,铸就了东方巨人的铮铮脊骨。“五原西去阳关废,日漫平沙不见人”,一句唐人储嗣宗的诗句唱出了历史的殇魂与沉重:驼铃声声的戈壁瀚海,湮没了走向世界的凿空壮举,烙下了东西交流的深深印记,挺起了东方巨人的厚壮脊梁。“离合悲欢演往事,愚贤忠佞认当场”,一副嘉峪关戏楼上横批为“篆正乾坤”的楹联,道出了民族的精神与气慨:刀光剑影的雄关漫道,见证了英雄辈出的浪漫时代,树起了民族屹立的巍巍丰碑,成就了万里巨龙的伟大精神!逶迤蜿蜒的万里长城,神奇雄伟的嘉峪关,是民族之魂,是中华民族铮铮脊骨、厚壮脊梁和伟大精神的象征。它像一位饱经风霜的老人,巍然屹立于历史的长河中,骄傲地讲述着惊天地泣鬼神的过往,自豪地释放着悠悠岁月散发的清幽古韵,自信地见证着每一个暑往寒来的春夏秋冬。如今的嘉峪关,正在与时俱进,全力抖动古老的记忆,昂首走进现代的世界,阔步迈向未来的辉煌!

~THE END~

版权所有:旅行荚Copyright © 2019, triptoter.cn All rights reserved 蜀ICP备17032384号