千年古寺,巍峨大佛殿,峥嵘藏经阁,悠悠土塔铃,在历经沧桑之后,更感幽深肃穆、静默庄严,让人觉悟,让人空明,让人敬畏。

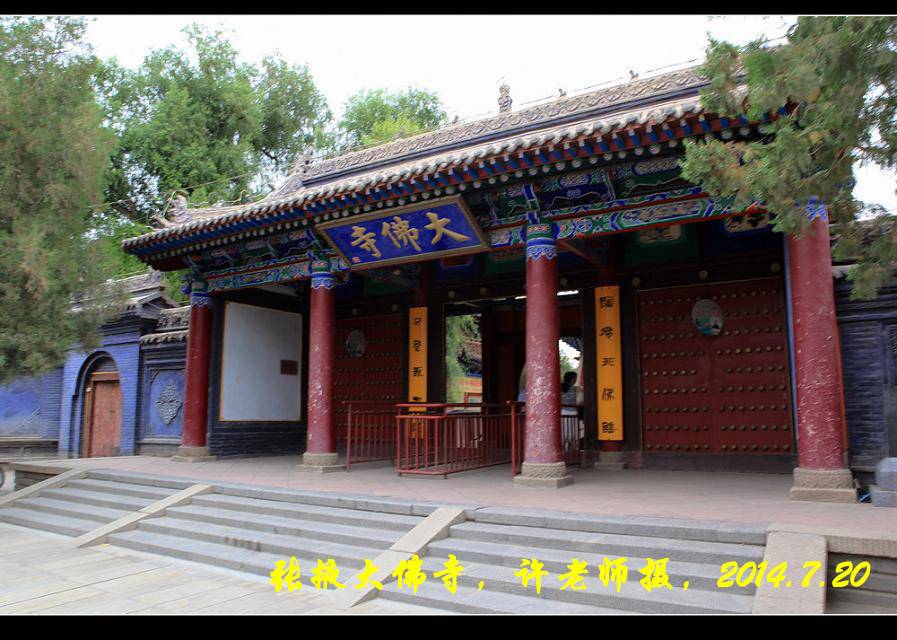

张掖大佛寺

黄显德

2014年8月30日

第五天(20日):

张掖大佛寺

时间:2014年7月20日上午

地点:张掖大佛寺

内容:摘自《旅行的幽思》(黄显德著,文化发展出版社,2016年10月第一版),照片是本次增加的,文字有增删改动。

19日黄昏,赏完了向日葵和杨柳,我们就直奔张掖。就在入城不远处的水果市场旁边,我们找了一个较为体面的宾馆住下。待梳洗完后,大家说要找一家小吃店吃点小吃。于是,我们就沿街寻找。那走街串巷的小摊点,密密麻麻;那花花绿绿的服饰店,比比皆是;那商品丰富的各类商店,布满街头。熙熙攘攘的人们,进进出出,优哉游哉。街上各种车辆,忙碌穿梭,井然有序。我们就这样一边走,一边看,也在一边找。过了好几条街,终于找到了一家装修得富丽堂皇的搓鱼子食店。大家高兴极了,匆匆走上二楼大厅,服务员就过来招呼安排就座。我们坐下后,每人只点了一碗搓鱼子。大家有说有笑,在饥肠辘辘中等待。一会儿,服务员就给我们每人端来了一碗搓鱼子,雪白雪白的,细小细小的,两头尖中间粗,像织布用的梭子,也酷似小鱼的寸长面条子。说时迟那时快,大家拿起筷子埋头就吃,刚到嘴里一咀嚼,突然,个个愁眉苦脸,瞪眼吐舌,呲牙咧嘴,瞬间将嘴里的东西一股脑儿吐进了小盘子。为啥?因为是淡淡的,什么味道都没有。我们正在纳闷,只听得“噗嗤”一笑。抬头一看,原来是服务员在笑我们。服务员赶紧过来给我们介绍,吃搓鱼子一定要点拌菜。喔,原来我们没点拌菜,不懂吃法。其实,这个吃法就跟新疆拌面吃法一样,要拌着吃。我们又重新补点了几个拌菜。吃完后,我们又喝了原汤,原汤化原食嘛。在回宾馆的途中,我们一路说一路笑,说的是我们不懂吃法,服务员为什么不先给我们介绍?笑的是我们走南闯北几十年,居然闹了这么大的笑话。我们当中还有一位女士说得更形象,搓鱼子就像茅坑里的蛆虫,怎么也吃不下。大家笑得更开心了。

第二天吃完早餐,我们整个上午就开始在市内游览观光,首先选择的是著名的大佛寺。

佛教寺院,最早起源于印度这个佛教的发源地。佛教,因通过丝绸之路而和平传入中国,中国便有了寺院这种建筑。寺院建筑讲究前后呼应、气韵转合,讲究内敛含蓄、天人合一。如此以来,或许“深山藏古寺”,便成为了一种入世的哲理!佛教寺院在中国的大量兴起,表明了佛教文化的中国化发展,形成了独具特色的佛教文化,成为中国文化发展的重要组成。四大佛教圣地,极具代表性:一是山西五台山,供奉文殊菩萨道场;二是浙江普陀山,供奉观世音菩萨道场;三是四川峨眉山,供奉普贤菩萨道场;四是安徽九华山,供奉地藏菩萨道场。这四大名山,从汉代开始修建寺庙、修建道场,延续至清末。新中国成立后,人民政府对佛教名山寺院进行了修缮补葺,使之受到了更好的保护,得到了更好的发展。如今,它们已成为蜚声中外的宗教旅游胜地。

以前,我们去过的几乎所有的名胜古迹、名山大川,都有佛教文化的融入和寺庙的庄严耸立。我们今天游览的张掖,也不例外,它因所处特殊位置而曾使佛教文化彰显了历史的辉煌。

张掖,处于河西走廊的咽喉地带,是中原向西传播的基地和内地接受西方文明的前沿。因此,在佛教传入后,张掖便成为佛教文化传播中心之一,随即沿河西走廊和丝绸之路传播,大小佛寺星罗棋布,佛光塔影昭示一切。尤其在张掖,世信佛教,塔寺遍地,香火缭绕,于是便有了《甘州府志》载“一城山光,半城塔影,连片苇溪,遍地古刹”之说。其中,大佛寺就是当时西北最著名的寺院。

张掖大佛寺,始建于公元1098年,也就是西夏永安元年。相传,西夏国师嵬眻,一日静坐于此,听到附近有丝竹声音,于是掘地三尺,挖出了一尊翠瓦覆盖着的卧佛,遂受启示而初建。历经明清两朝扩建,至今已有900多年的历史。在传说中,原来的大佛寺规模宏大,建有牌楼、山门、大佛殿、万圣殿、藏经殿、配殿、僧舍、佛塔等完整的建筑群,并有双眼井、木瓜树、六角亭等景观,一口2000多斤的洪钟声透九霄。正殿南为感应寺,北为金塔殿,后为藏经阁和土塔。随着佛教文化的繁荣发展,大佛寺香火兴旺,素称“塞上名刹,佛国胜境”。后经战火与风雨毁坏,现保存较为完好的仅有大佛殿、藏经阁、土塔等三处建筑。

20日早晨的张掖,阳光灿烂。我们就沐浴着早晨的阳光,来到了一个巨大的广场前。在广场正面入口处,有一块较大的黑色长形石头,石头正面横刻赵朴初先生题写的“西夏国寺”四个大字。原来,我们就这样不知不觉地到了大佛寺。进入广场,在广场中央有一方蒸腾的喷水池,池后为一高耸的巨大牌坊。牌坊上额横刻“和谐乐土”四个大字,正对水池。因为上午去得早,看到牌坊周围的广场上,有人练太极,有人吹笛子拉二胡,有人在引吭高歌,也有人在跳舞。整个广场好生热闹,生机勃勃!穿过牌坊,便望着一扇红色双开大门,上方也悬挂着“大佛寺”三个大字,赫然醒目,原来这是寺庙的大门,两边有游人进出口。我们就从这里开始游览。

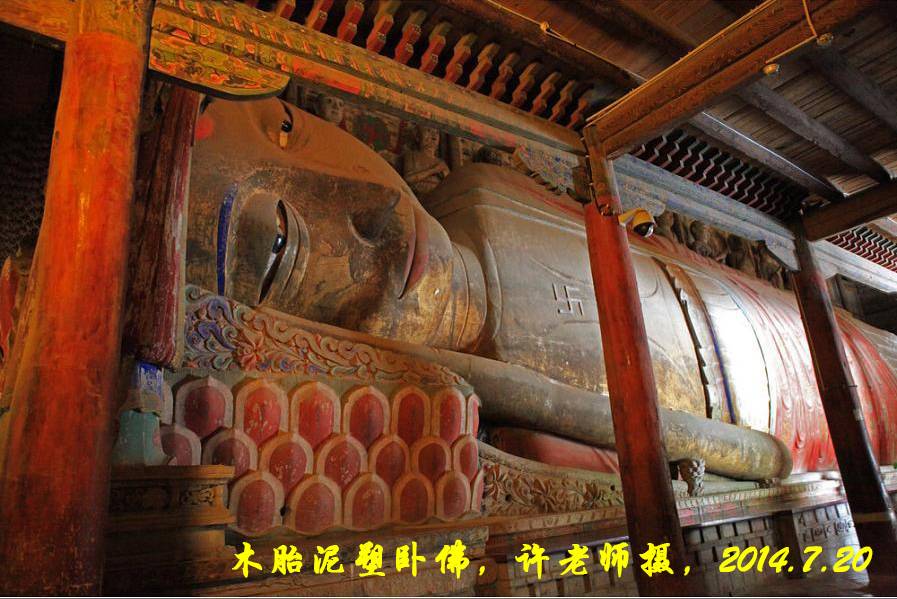

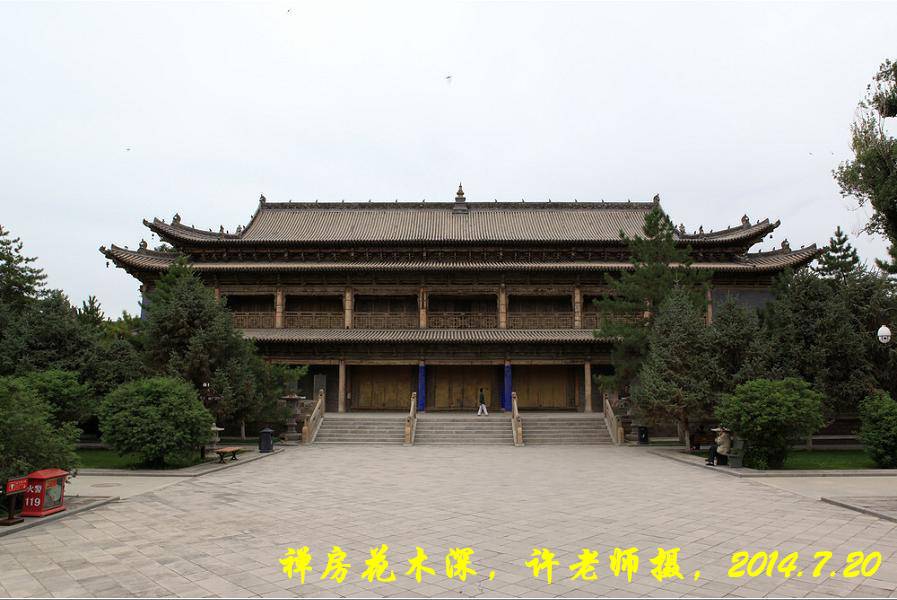

引人瞩目的是大佛殿。它,殿面开阔,规模宏大,巍峨壮观。但外墙色彩有些剥落,不过,古朴气息扑面而来,很有沧桑之感。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,杜牧的历史感慨和写景创意,为今人的游览提供了很好的文化底蕴和旅游铺垫。殿门的两侧各镶砖雕一块,左为“登极乐天”、“西方圣境”,右为“入三摩地”、“袛园演法”,让人感觉有些神秘。殿内有木胎泥塑卧佛像,头枕莲台,侧身而卧,两眼半闭,嘴唇微启。右手侧放右脸下,左手平放左腿左侧。神态自然,相貌祥和。金装彩绘,栩栩如生,视之若醒,呼之则寐。明代诗人吴礼嘉有诗赞曰:“慧光千万丈,日夕满恒宗。”据说,这是亚洲最大的室内泥塑卧佛像。卧佛身后塑有十大弟子,两侧廊房塑有十八罗汉,形态各异,形象生动。殿内四壁还绘有《西游记》和《山海经》壁画,灵动飞扬,让身临其境的游人好似进入佛国天界,大有仙游之感。

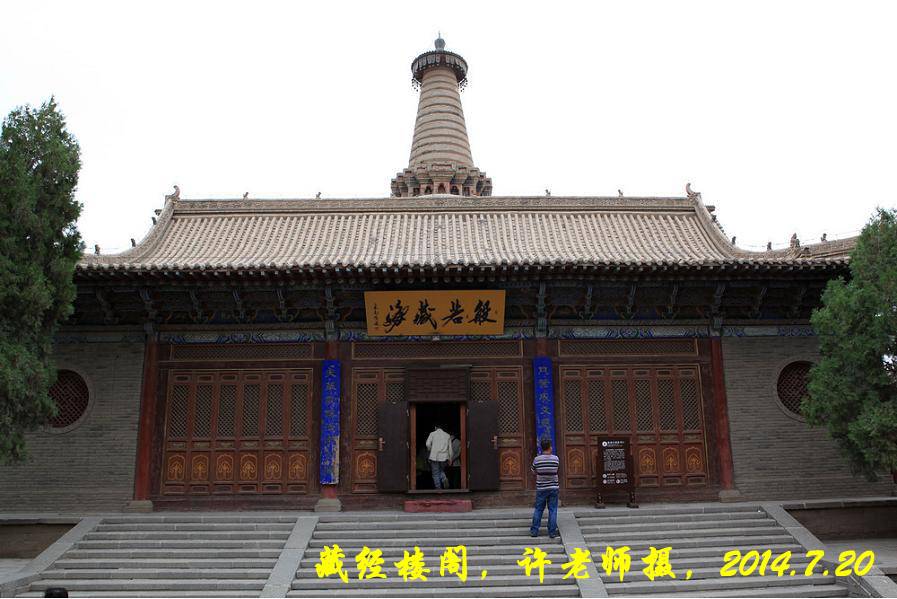

藏经阁,也是大佛寺的一大看点。阁内藏有许多珍贵经卷,可以说都是无价之宝,比如,有唐宋以来6800多卷佛经,包括明英宗敕赐佛经,还有明代手书金经更是世所罕见。游至这里,也许有人会问,大佛寺经历那么多的风风雨雨,这些经书没有遭到破坏吗?说实在的,它们能得以完好的保存,可真得感谢当时寺院的僧人。传说,在民国时期,这里战火纷飞,这些经书随时都有可能被毁。为此,寺内的僧人很机智地顺着后墙加修了一面墙,形成了夹层,将经书藏于其中。所以,这些经书才幸免于难。

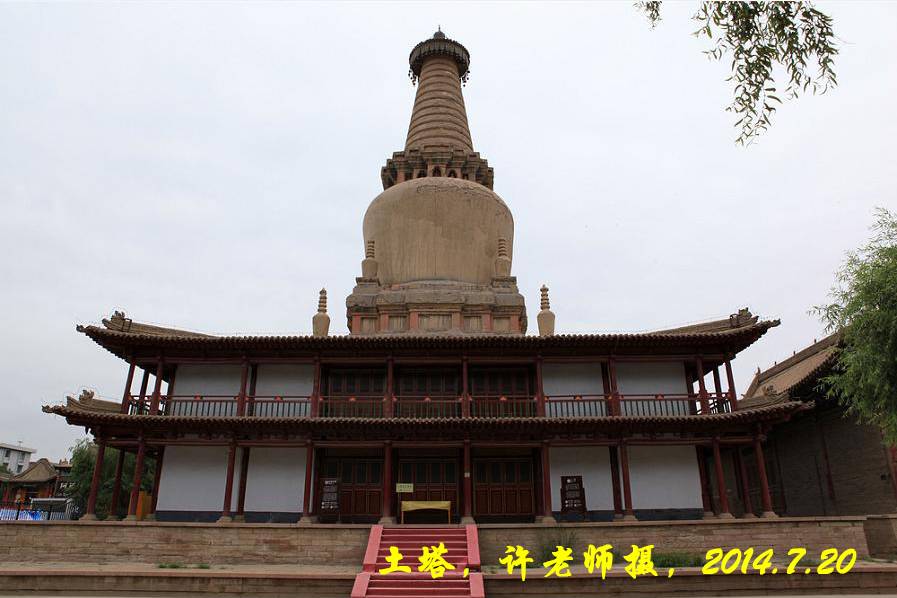

在后院中,有一耸立的高塔,实为游人眼中的景观。它是张掖五行塔之一,建于明朝,造型别致,它与建于元朝的北京妙应寺白塔很相似。相传,塔内藏有释迦摄摩胜骨灰。这就是大佛寺的土塔。土塔由塔座、塔身、塔刹三部分组成,建于方形台基之上,四周有两层木构塔廊。塔座之上有三层须弥座,一、二层四角处各建有一小塔。第二层座上是覆钵形塔身,塔身之上又一层须弥座,座四周各开五个小龛,供有佛像。风格独特,为国内罕见。塔座以上为十三相轮,顶置铜质宝瓶形塔刹,四周装有36块铜质板瓦,悬挂36个流苏风铃。在清风吹拂下,柳拂塔景,铃声清脆,一派佛景惊现眼前,一片绚丽让人陶醉。

900多年来,大佛寺的沧桑历史,演绎出了许多传说。其中,有三个传说跟朝廷王室有关:一说西夏太后是佛教信徒,常到此居住、朝拜,设道场,作斋会;二说蒙古别吉太后住寺生下大元帝国开国君主忽必烈,太后死后灵柩便停殡于此;三说南宋末年宋恭宗赵显被掳后被迫出家,成为一代名僧,曾驻留于此,后因写诗思念故国和抨击朝政而被赐死。这些传说,真假难辨,扑朔迷离。至此,我们不得不遐想,千年的古寺很神秘,然而,到底还有多少传说,又有多少秘密,谁也说不清。也许,山门上的一副对联能解答疑惑:“卧佛长睡睡千年长睡不醒;问者永问问百世永问不明”!

回望寺院,古建林立,古树参天,碧草成荫,幽静美妙。正如唐人常建诗云:“清晨入古寺,初日照高林;曲径通幽处,禅房花木深;……万籁此俱寂,惟余钟磬音。”就这样,我们一路在常建诗意的引领下,游览光照丛林的礼赞佛宇,欣赏唱经礼佛的空门禅悦,领略寄情山水的纯净怡悦,寄托我们遁世无门的隐逸情怀。在寺院花林佛光中穿梭游转,那钟磬之余音萦绕不断,那唱经之朗声不绝于耳,那神秘之传说萦绕于心,一种幽深肃穆、静默庄严的神秘之感油然而生,让人敬、让人明,也让人悟、让人空。也许,如佛语所云“勤修戒定慧,熄灭贪喧痴”,我们方能不断去染成净、奉献人生、觉悟人生!

~THE END~

版权所有:旅行荚Copyright © 2019, triptoter.cn All rights reserved 蜀ICP备17032384号