半城塔影,遍地古刹,彰显了佛法弘扬的辉煌;五行塔之沧桑,万寿寺木塔之古老印记,见证了信仰的危机和历史的悲哀。这就是张掖的塔缘情节,也是它所特有的风貌。

还是第五天(20日):

张掖五行塔

万寿寺木塔

张掖五行塔及万寿寺木塔

黄显德

2014年8月30日

时间:2014年7月20日上午

地点:张掖万寿寺

内容:摘自《旅行的幽思》(黄显德著,文化发展出版社,2016年10月第一版),照片是本次增加的,文字有删减改动。

20日上午,我们依依不舍地从镇远楼出来,直奔下一个场景——万寿寺。万寿寺,是张掖五行塔之一。这里,我们先看看张掖有怎样的五行塔?

张掖五行塔

塔,对于富顺沱江边上长大的我,并不陌生。记得沱江穿富顺县城而过,在江岸山上有一高塔,见证了我的童年时代。后外出读书多年,再回时,想寻塔追忆童年时光,却发现这座塔不知何时倒塌了。塔的用途,是后来才明白的。

塔,是千百年来劳动人民创造的杰出古建筑,最早是供奉释迦“舍利子”的建筑,后来用于供奉佛像、经卷或高僧遗骸、遗物。魏晋以来,崇佛热潮兴起,广建塔寺,开凿石窟,雕塑佛像,隋唐时期达到了高峰。随着社会的发展,塔的形状大小不一,千姿百态,甚是壮观。塔的构造也是多种多样,甚为讲究。塔还可以分实心塔、楼阁式塔等。实心塔分为阿育王塔、密檐塔、喇嘛塔、金刚宝塔等;楼阁式塔分为密檐楼阁式、砖石楼阁式、砖木混合式等。所用建筑材料,主要有木、砖、石、琉璃、铁等种类,其外形有四方形、六角形、八角形、十二角形、圆形等。

塔寺的兴建,张掖便有了“半城塔影”、“遍地古刹”之说,也便有了历史时期张掖所特有的风貌。原来,在张掖城内按金木水火土建造了五座塔,对应古老的五行之说,故称五行塔。古代劳动人民认为,宇宙万物皆可纳入五行范畴,即五种条件基础、五种运动方式:金有肃杀收敛之性,木有生长发育之性,水有寒凉滋润之性,火有炎热向上之性,土有和平存实之性。金木水火土,既对立又统一、既相生又相克。依此而建的五行塔,反映了古代劳动人民对宇宙万物存在和运动的哲学思想的基本认识。

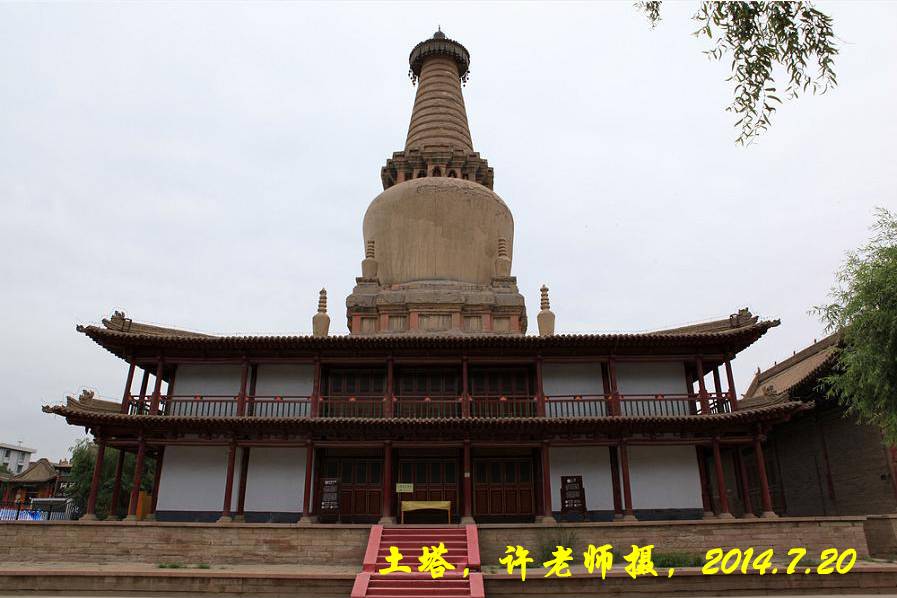

在历史的沧桑变化中,张掖的五行塔,是最让人可悲可叹的。可悲的是那个时代的愚昧无知;可叹的,是那个时代的自私自利。张掖的五行塔,历经风雨、战火和人为的洗礼,一改寺塔曾经的兴盛而变得凋零。现今仅存万寿寺中的木塔和大佛寺中的土塔,其余的水塔、金塔、火塔等三塔均已被毁。水塔位于北门外白塔寺内,全身雪白,创建于明朝宣德年间,在文革中毁坏。在大佛寺内原有两座五行塔,即已观看的土塔和已毁的金塔。在大佛寺正殿北面,原来有座金塔殿,置于金塔殿之上的金塔仅仅是个塔尖,方形斗拱,全铜铸造,塔身内设龛安置佛像,每当朝霞初上,金光灿灿;殿堂之下有地宫,内藏宝物无数。只可惜,金塔于1928年失窃,1972年地宫宝物出土又遭哄抢,金塔遂毁。关于火塔,位于城南门外崇庆寺内,相传是为一高僧喇嘛死后火化而建的塔,塔身高约20米,内用土坯,外用砖砌。崇庆寺在清末有完整佛像,皆嵌以紫红宝石,夜间闪烁如小灯。民国年间在此屡屡驻军,宝石尽皆盗走,寺庙荒废,火塔亦随之而毁。据当地人讲,这三座五行塔被毁,给张掖的历史留下了千古遗憾!

历史的风云变幻,五行塔的沧海桑田,让我们不禁感叹历史的浩瀚与深邃,更感叹历史的残酷与无情。五行塔的兴起,展示了这座古城“半城塔影”、佛法弘扬的辉煌时期;五行塔的沧桑,见证了这座古城不幸历史、信仰危机的悲哀年代!

万寿寺木塔

20日上午,在还没有走进万寿寺的老远处,我们就看见了一座古塔孤独地耸立在那里,经霜历雪,日晒雨淋,甚是凄凉。走近一看,原来万寿寺是坐落在甘州区县府街中心广场西侧,算是处在较为繁华的地带。木塔,是万寿寺的主体建筑,是千年岁月留下的古老印记,也是张掖历史的见证。

万寿寺与木塔,始建于晋以前,北周初建,隋朝开皇二年(582年)重建,唐朝贞观十三年(639年)唐太宗下令尉迟敬德监修。万寿寺木塔原高十五层,后经元、明、清时期多次维修,改为九层。相传最早的木塔,内设机关,塔身可以转动。该木塔到明代时仍为木质结构,整个架构没有一钉一铆,全靠差斗拱,大梁立柱纵横交错,拉拢连接,浑然一体。最上层原有古钟一口,据史料记载:“叩之,钟声隐约若在天际,四野皆闻。”此景被后人被称为“木塔疏钟”,曾是古甘州八景之一,可谓:“塔势凌霄汉,钟声叩白云”。民间有歌谣赞曰木塔之高:“张掖有个木塔寺,离天只有八九尺。”清代僧人卜舟也题诗赞曰万寿寺:“巍然笔势蘸寒谷,九级玲珑造化互;结顶朝元映日月,盘根错节傲霜风;声飘烟景微茫外,影射波光淡漠中;灵瑞毓钟张掖秀,宏仁标范永流东。”可见,万寿寺,原是一座规模宏大的寺院。如今,仅存建于中轴线上的木塔和藏经楼。

万寿寺木塔,历经千百年,留下了众多的传说,为我们的旅游提供了文化滋养。这里,暂举两例,以供欣赏。

一说:据《重修万寿寺碑记》载,“释迦涅槃时,火化三昧,得舍利子八万四千粒,阿育王造塔置瓶每粒各建一塔,甘州木塔其一也”。传说,中原共建16座塔供奉释迦舍利,万寿寺木塔就是其中之一,也是张掖五行塔之一。

二说:在万寿寺建塔初期,因甘州多水洼之地,地基潮湿松软,无法建塔,负责修塔的屠龙师傅甚为苦恼。一天,屠龙师傅喝起了闷酒,忽见一年轻人走上前来献上一盘下酒菜。菜很简单,只是在雪白的豆腐上撒了些韭菜。但师傅一看,恍然大悟,那雪白豆腐恰似截截木料,那零散韭菜宛如铆钉。师傅追问,年轻人道出了姓氏,原来他就是木匠的开山鼻祖—鲁班。经鲁班点化,屠龙师傅建起了木塔。木塔中心有一铁柱,按动机关,塔身会转动;如遇到大风,可以平衡塔身,这就是“铆”的作用。

我们现在所看到的木塔,是清末重建、民国十五年(1926年)修复的。重建后,已经不是全木的木塔了。实为楼阁式砖木结构,塔基平面呈正八边形,八角九层,向上逐渐收缩。一至七层为砖砌,木构外檐下饰仿木砖雕斗拱,下雕十二生肖图;八九两层全是木构叠加门拱;塔顶为八角攒尖式,青瓦满覆,顶置瓶状铜塔刹。塔内中空,原有木梯,后改建陡峭的铁梯为扶梯登临,别具风格。每层八角雕有木刻龙头,口含宝珠,下挂风铃。各层均有门窗、楼板、回廊和塔心,窗上雕有花饰,第一、二、四、五层门楣处皆嵌砖雕匾额。比如,第一层东西开门,东门题额“登极乐天”、西门题额“入三摩地”;第二层东西假门,南北假窗,东门题额“西天正觉”,西门题额“宝筏金绳”;第四层,东门题联“玲珑塔下祥光景,紫金钵里千朵莲”,横批“慈德佛明”,西门题联“九级浮图光闪灿,千层莲座镇金刹”,横批“万法归空”;第五层,东门题联“宝寺犹云中世界,高塔如静里乾坤”,横批“西来妙意”,西门题联“平安两字西方佛,清净三途上界仙”,横批“甘泉福荫”。游至这里,我们不禁心生疑问:为什么其它几层没有门额门联?难道这里面还深藏有不为人知的玄机?

整座木塔给人以高大、巍峨之感,集建筑、雕刻技法于一体,木塔结构精巧,造型优美,别具一格,体现了我国独特的楼阁建筑艺术特点。这座木塔位置在张掖中学的校内,现已独立保护起来。登上塔顶,扶栏远眺,雀鸟飞翔,铃声成韵,全市风光尽收眼底。此时,心中油然滋生一种特别的惬意,脑海里浮现出那镇远楼上匾额题词之意象,一幅古老而雄浑的大漠风情画,在这里依旧一览无余:东迎金城春雨,南望祁连晴雪,西眺玉关晓月,北观居延古牧。站在耸立的木塔上,还想起了明代诗人郑洛有一首写山西悬空寺的诗,其中有几句是这样的:“谁结丹梯高万丈,我闻佛法演三乘;凭虚顿悟心无住,好步禅关最上层”。诗人的诗意结合此时的情景,好像使我们对佛法和禅意有了进一步的感悟和触动!是顿悟了崔颢的“洗意归清净,澄心悟空了”的禅理,还是参透了岑参的“净理了可悟,胜因素所宗”的禅机?也许两者都有吧!

在木塔后方,有座黑楼,取震慑黑河之意,使之不泛滥成灾,危害生灵。黑楼为清末重建,又称藏经楼,面阔五间,上下两层,重檐歇山顶,四周绕廊,古朴庄重。在木塔前方,有个广场,广场上有个圆形喷水池,还有块清代立下的“重修万寿寺碑记”。历史上的木塔,经历代重修或维修,基本结构未改变。新中国成立后,对木塔也做过多次维修和保护,使之更加坚固、雄伟、壮观。80年代,将原寺庙大殿、配殿进行了迁建,后将原来留下的寺门、木兰牌坊也迁移到了广场,它们与木塔一起构成了一个比较完整的古建筑群,相济相补,交相辉映,形成了一幅独具风格的亮丽景观。木塔内现为张掖市民俗博物馆。据说,在1983年维修木塔时,发现了两件重要文物,一件是银环金戒指,2厘米大小;一件是琉璃佛珠,每颗直径1厘米,共113颗连成一串。这两件文物的发现,说明了木塔下的地宫保存完好。地宫里到底有多少宝藏,有多大价值,至今还是一个迷!

一千多年来,万寿寺这座木塔屡遭风雨、战火和人为的破坏,依旧巍然屹立,留下了古老的沧桑印记。它,久负盛名,是张掖古建筑的象征,也是张掖历史的见证!它,有着1400多年的历史,已不单是一座集建筑、雕刻技法于一体的佛寺释迦塔,更是一座集建筑文化、儒家文化、佛教文化于一体的文化之塔,它已成为丝绸之路的文化标签。如今,它高高耸立在那里,以经年累世的含蓄蕴藉讲述着千百年来的故事和传说,以千年不朽的巍峨身姿映射出普照人间的佛光和塔影,让时代生活在这块土地上的张掖人民,怀揣难以割舍的木塔情结,一路净心祷告、祈福求安、接受佛祖灵光的洗礼,一路发奋图强、自力更生、播撒文化灵魂的种子。伟哉壮哉!

~THE END~

版权所有:旅行荚Copyright © 2019, triptoter.cn All rights reserved 蜀ICP备17032384号